|

Andy Williams71年。兄弟グループからソロになったアンディウィリアムスの50年代初期の音源、Xレーベル (RCA Victor) 吹込みの6曲を集めた編集アルバム (疑似ステレオ化されてます)。この内4曲が当時シングル化されたということなので、A2、B1 は初出かもしれません。イラスト:Susan Obrant genre = ポップス70年以前 Pops -70

#14073

|

|

Johnny NashMONO。58年 1st。前年からアーサーゴッドフリーのTV番組などへの出演で売り出し始めたテキサス出身の歌手ジョニーナッシュのアルバムデビュー作。甘い美声によるバラード集です。編曲など Don Costa のバックアップ。写真:Alan Fontaine genre = ポップス70年以前 Pops -70

#14074

|

|

Jay and The Americans60年代末。光陰矢の如し!でもわしらのメモリーは不滅じゃろ? ドリフのカバーで、トップ10ヒットになった This Magic Moment を収録。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#14052

|

|

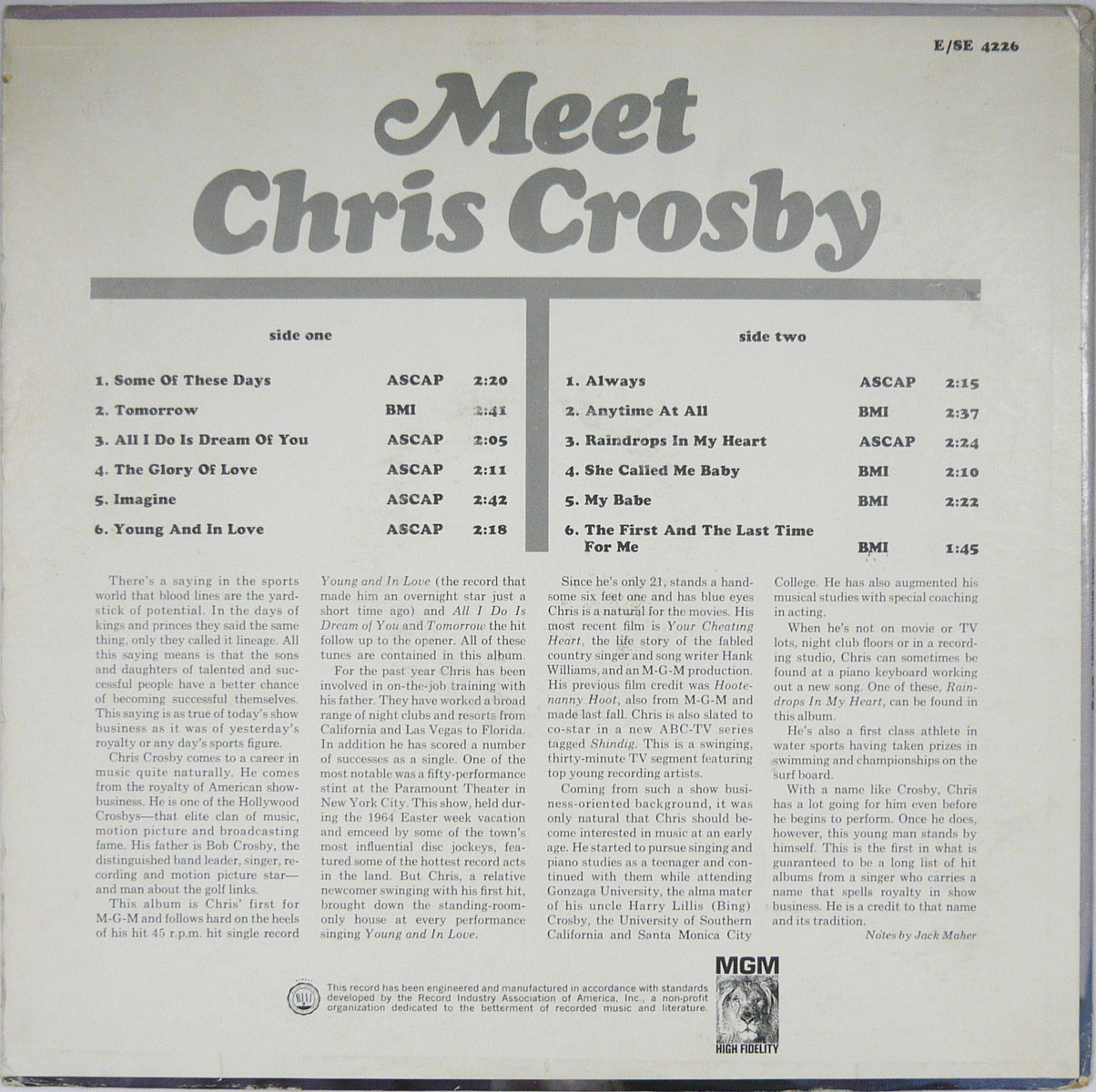

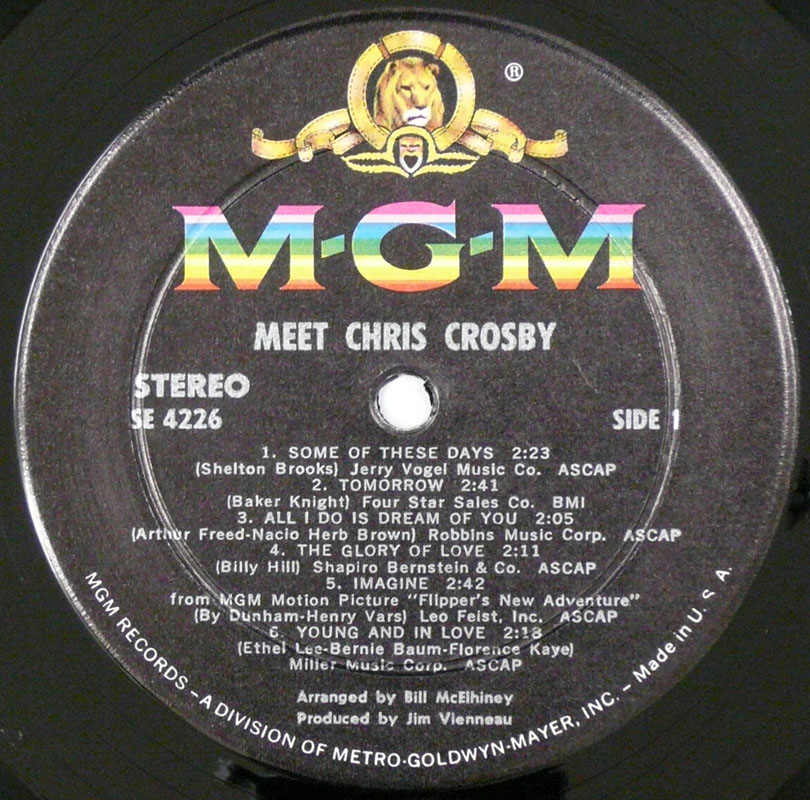

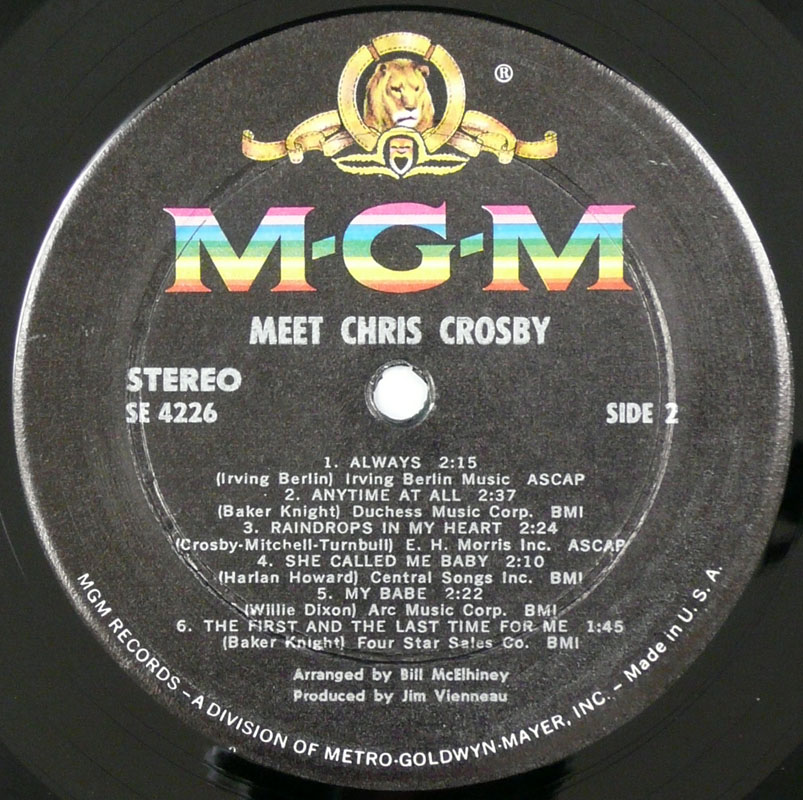

Chris Crosby(ジャケ右上に小剥がれあり) 64年。Bob Crosby の息子さんということで、あの大歌手 Bing の甥っ子シンガー。小ヒットした Young and in Love をフィーチャーした歌謡アルバム。アイドルっぽく売りたかったのでしょうが、その血に流れるスモーキーな歌唱法がここではちょっともっさりした雰囲気を醸しておりますけれども、ピーターガン+ツイスト アレンジの Some of These Days や、自身もソングライトに名を連ねたかわいい B3 など試してちょ。この後はメジャーな活躍はしてませんが、現在もSSW、画家としてご健在なようで、なによりです。坊ちゃん好みの彼女にお薦め! genre = ポップス70年以前 Pops -70

#7758

|

|

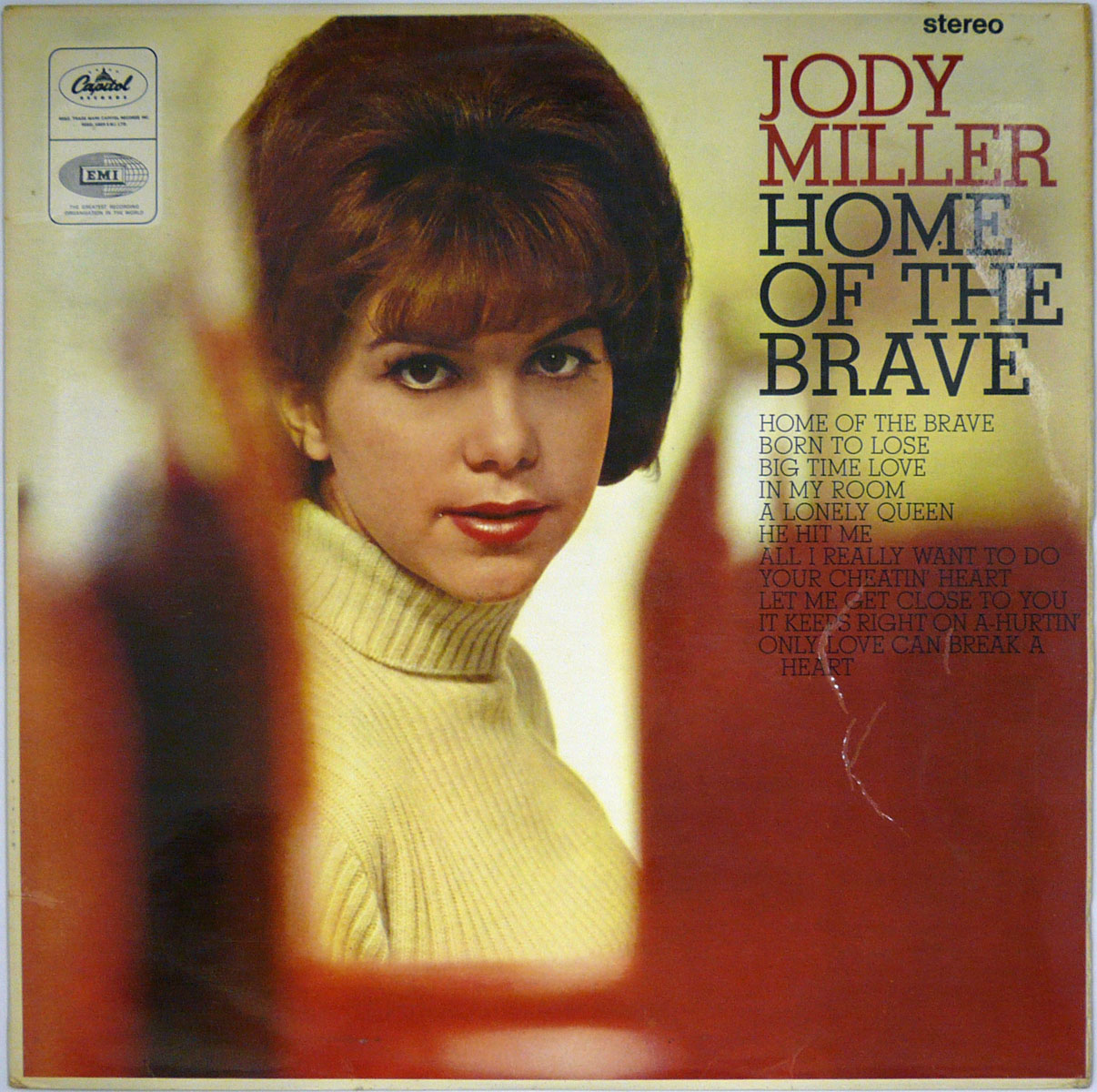

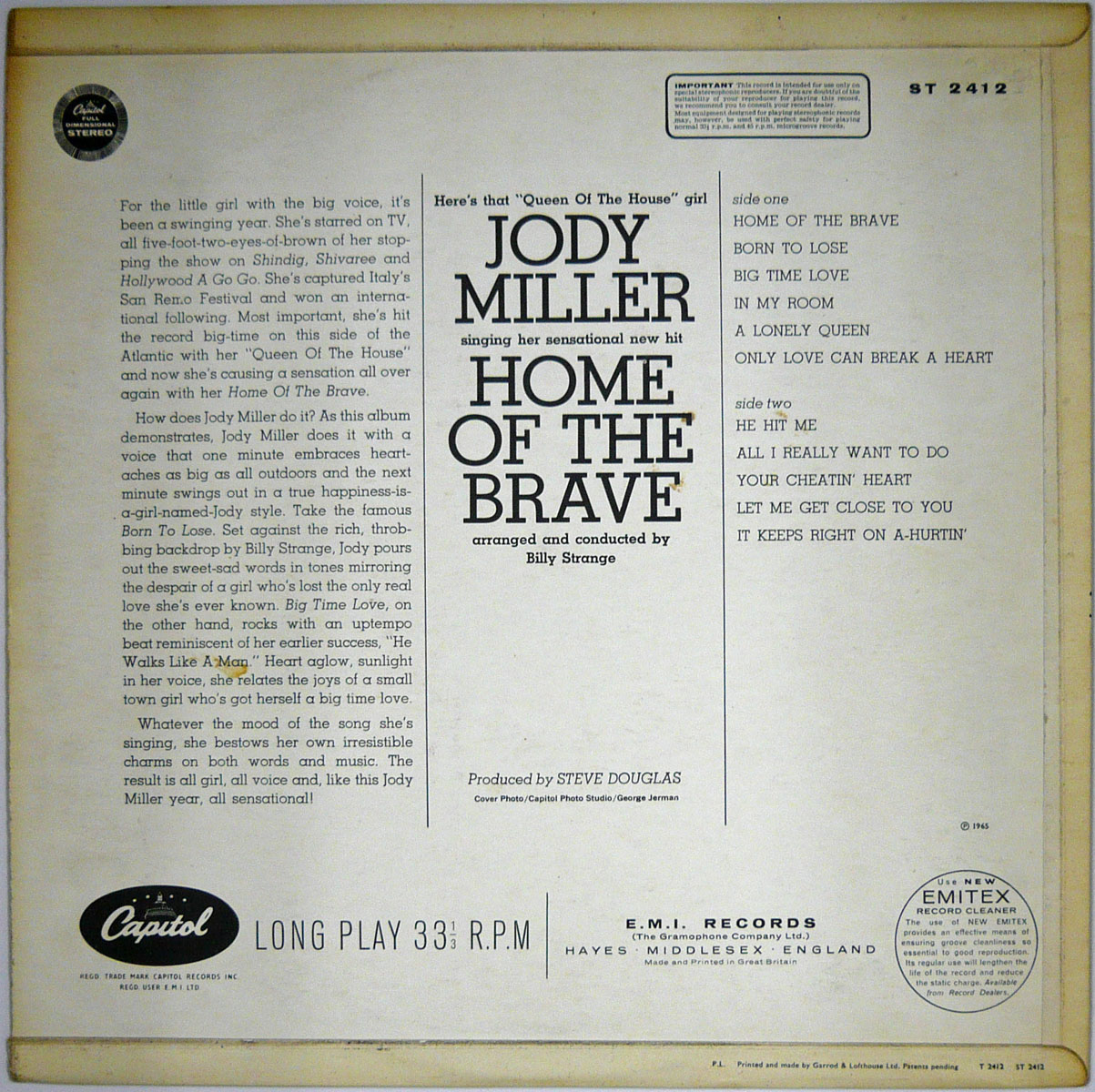

Jody MillerUK盤 65年。オクラホマ出身のカントリー・シンガー、ジョディちゃんですが、本作はチャート全米25位となったMann=Weil作のヒット曲「Home of the Brave」をフィーチャーしたアルバム。他の収録曲も大変豪華でビーチボーイズの「In my room」、King=Goffin作「He hit me」、「Let me get close to you」、Bachrach/David作「Only love can break a heart」、Bob Dylan作「All I really want to do」(カッコいい)、Johnny Tillotson作「It keeps right on a-hurtin'」等収録。歌唱力も抜群! genre = ポップス70年以前 Pops -70

#14001

|

|

Irmgard Hase und Chor mit Begleitorchester(WOC, SMSPL) Germany盤 60年。東ドイツの歌手、イルムガルト・ハーゼのかわいいカリプソ曲シングル。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13948

|

|

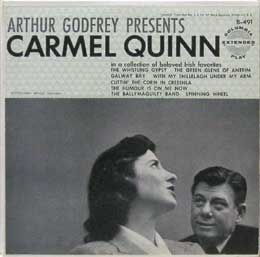

Carmel QuinnUS盤 54年。7インチ2枚組でタップリ8曲収録!アイルランド出身の女優・歌手の カーメル・クイン。アーサー・ゴドフリーのラジオ音楽番組Talent Scoutsに出演、優勝し、一躍スターダムに。彼女の故郷でもあるアイリッシュ・ソングをジミー・キャロルのラウンジ感あふれるオケをバックに歌っております。彼女の温かな歌声に包まれること必至。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13943

|

|

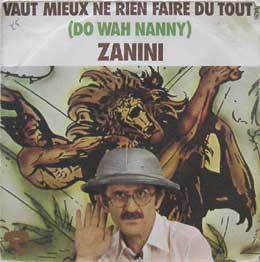

ZANINI(WOC) France盤 70年代。唄心のあるコメディアン、ザニーニ。今も現役で週末にはパリで唄っている、てのが嬉しいじゃありませんか!本作はいつものザニーニおバカ節のA面、女声コーラスが美しいしっとり洒脱ボッサタッチのジャズ・ヴォーカルのB面と最高のカップリング! #2220

|

|

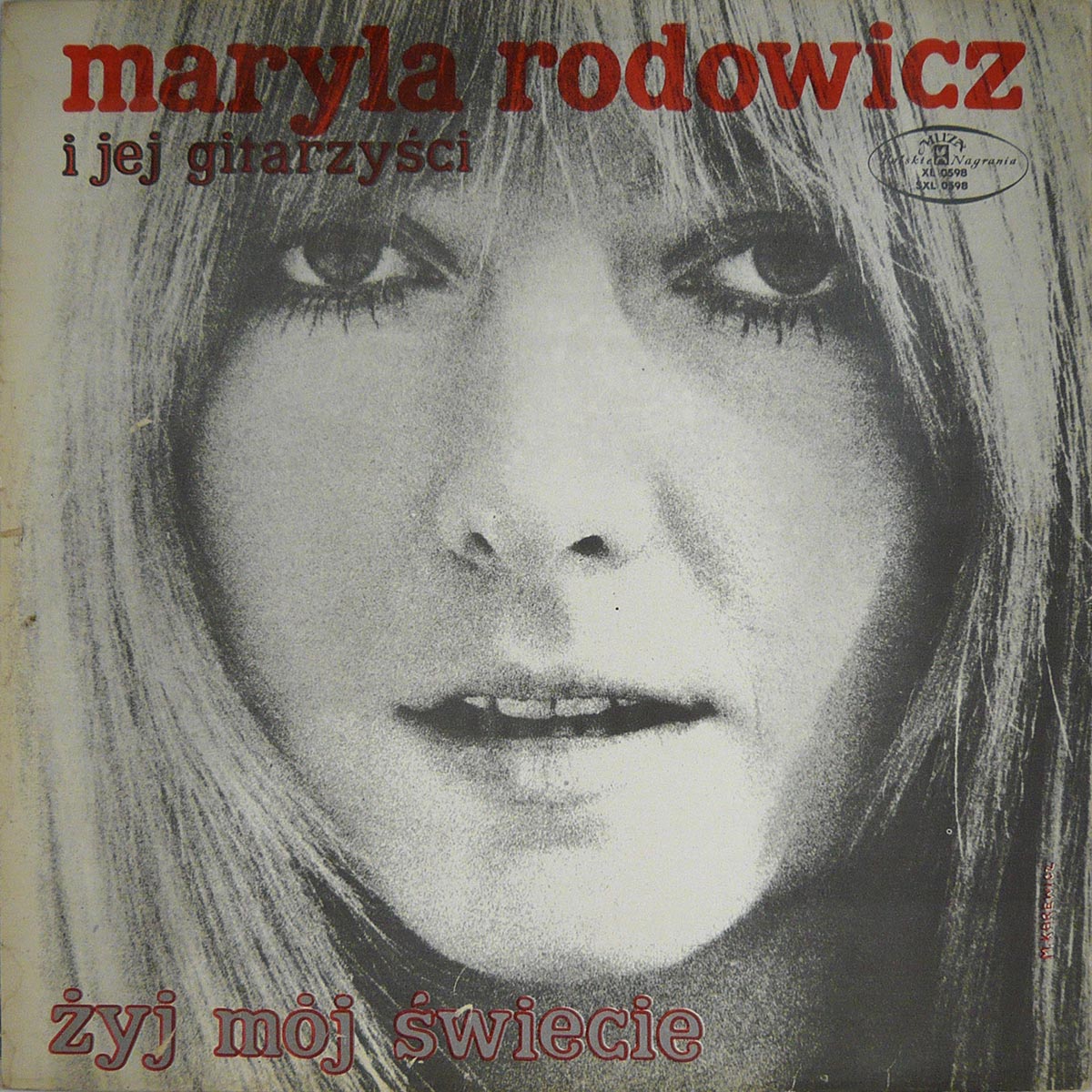

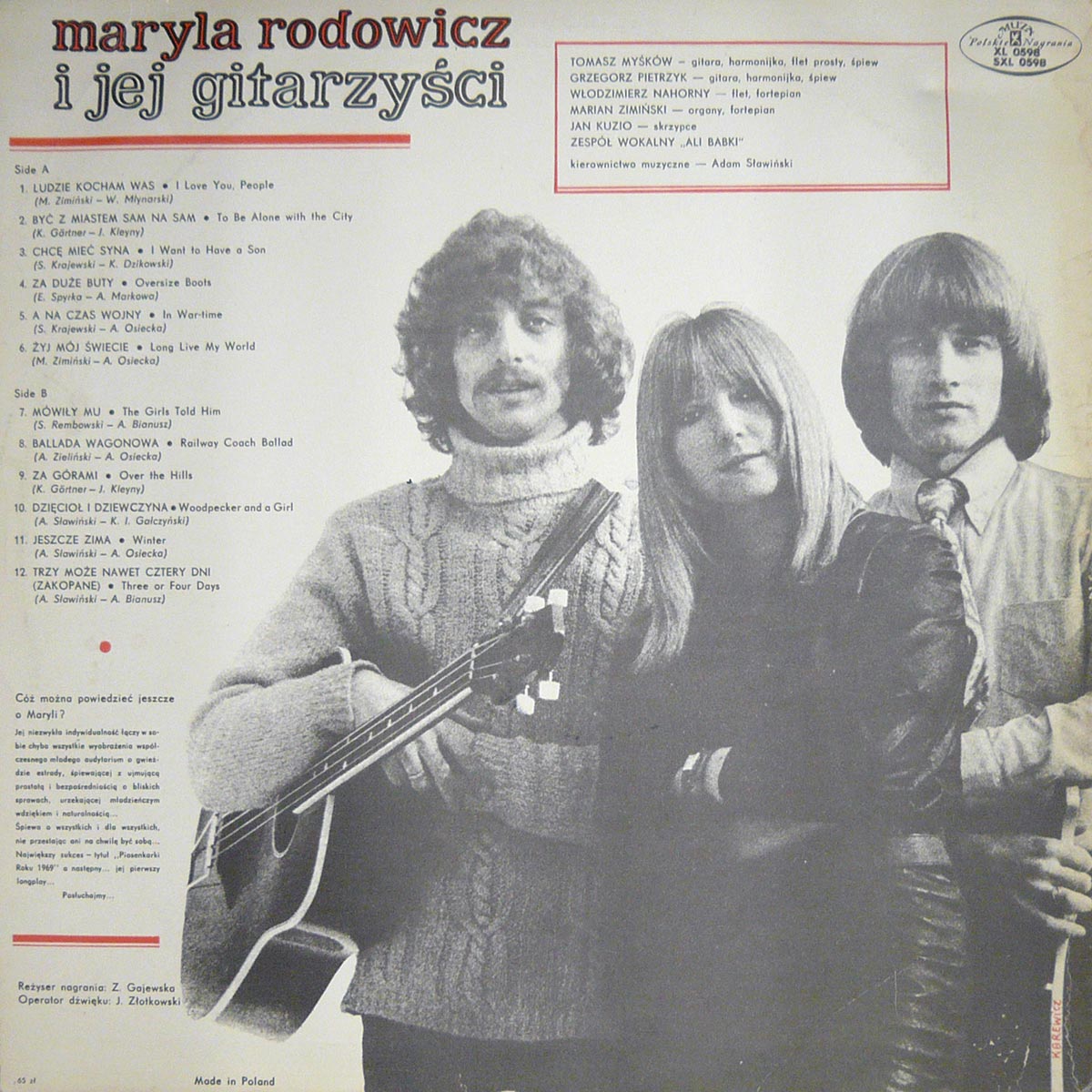

Maryla RodowiczPoland盤 70年。ポーランドのちょっとエキセントリックな女性ポップス歌手の記念すべきデビューアルバム。本作は彼女のルーツでもあるフォーク色を強く押し出しております。アリバブキのメンバーがコーラスで参加しているA6やB6、フィドルが暴れ回るB1、ちょっと壊れたポリッシュフォークB4などポップ目。 #11578

|

|

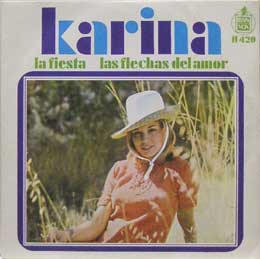

Karinaスペイン産Ye-Ye ロリータのカリーナ!舌足らずの甘い声でキュートにコケティッシュに歌っております。当人は割とキッチリ音楽教育を受けている実力派。そのルックスから女優としても活躍しておりました。コード進行の発想が素晴らしい楽しいマーチ曲A面はオーストラリアのJack Gellar & Frere Manstonがオリジナル、B面はLee Hazelwood作曲のLittle arrowスパニッシュカヴァー。 #12372

|

|

Claudia CardinaleFrance盤 77年。ゴージャス女優クラウディアのサルソウルちっくディスコ7"! ジャケは恐いが歌声が色っぽい!箱play O.K.! #10910

|

|

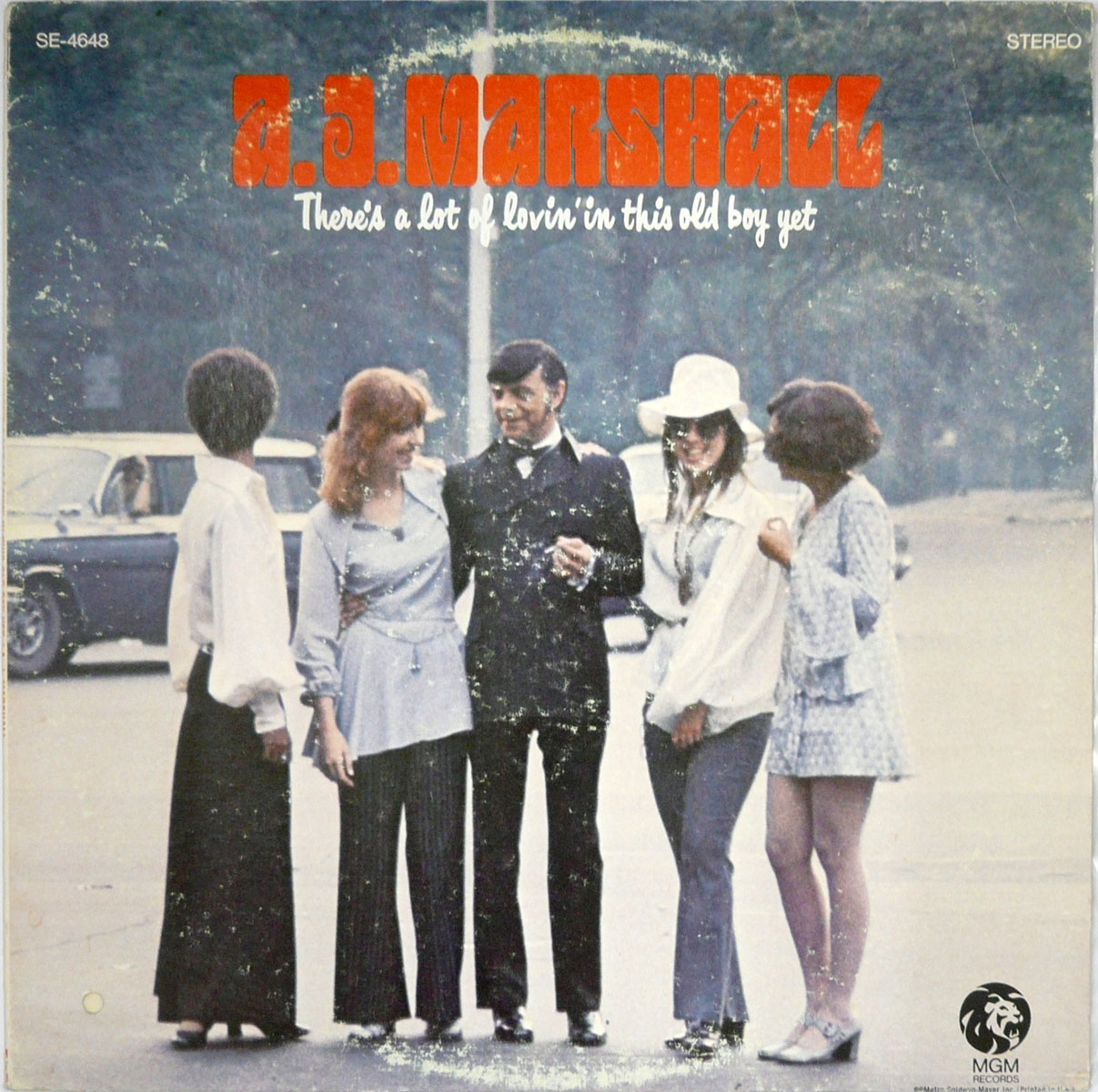

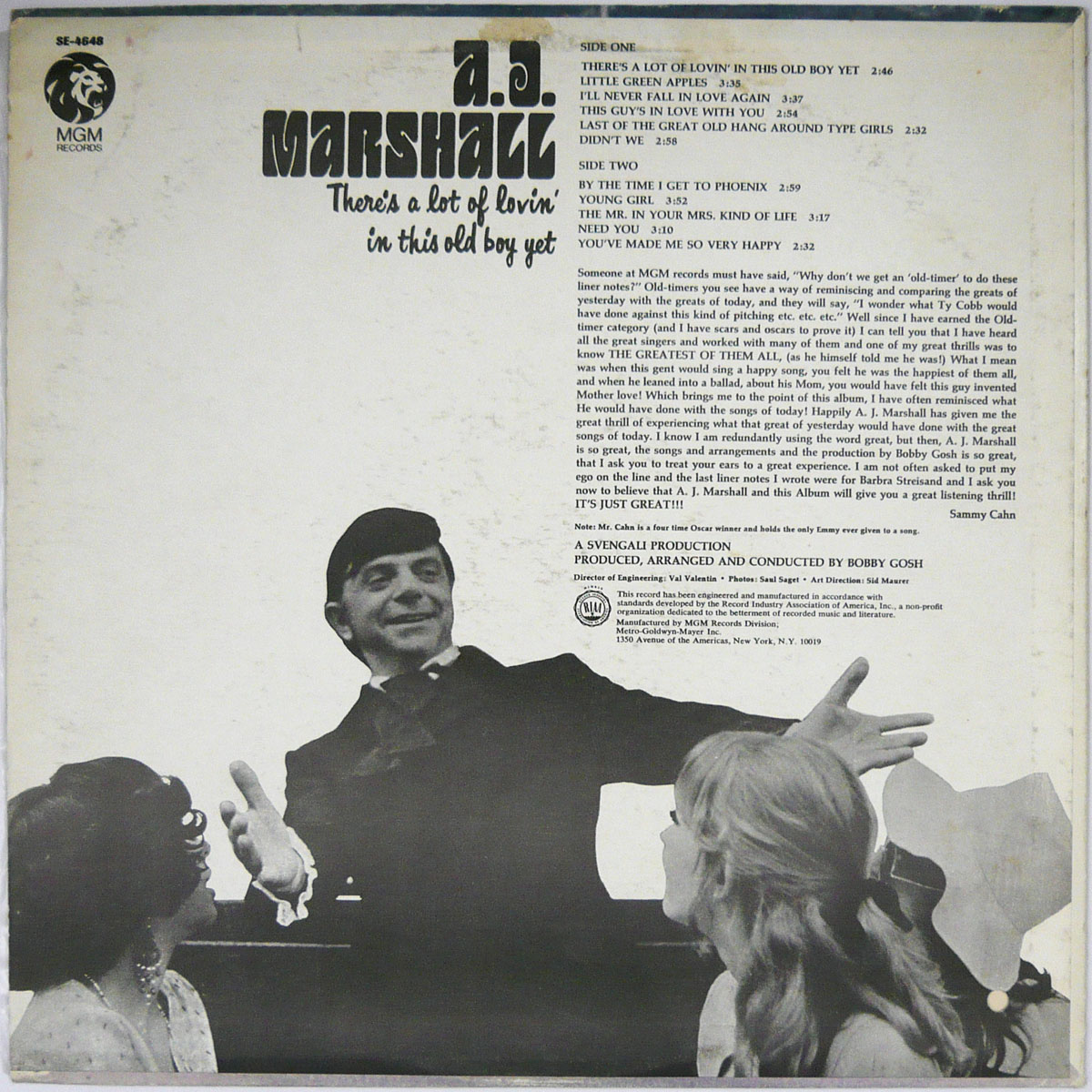

A.J. Marshall(DH) 69年。Mrs. Miller や、George Burns などの OOT/音痴レコードに続き、MGM が新機軸を打ち出した! それがこの物まねレコード! トーキー映画初の成功を収めた大エンターテイナー Al Jolson が、もしも生きてたら?な設定で、This Guy's in Love with You、Young Girl、You've Made Me So Very Happy、Didn't We などヤングポップスを歌うぞい。もちろんまじめなファンが聴いたら怒りそうな失笑歌唱で、OOTの基本は押さえられております。制作&編曲が Bobby Gosh。ライナーを Sammy Cahn が書いてます。 #4653

|

|

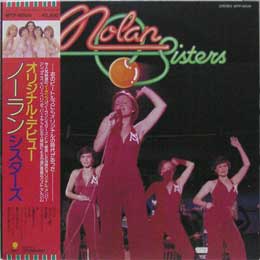

Nolan Sisters日本盤 81年 w/ obi, lyric sheet。Nolans の全てを知りたい貴方へ。『ー あのビートルズにもオリジナルの時代があった ー 今人気絶頂のノーランズがノーラン・シスターズとして結成した当時のオリジナル・メンバー アン、デニス、モリーン、リンダ、バーナデットの五人姉妹による名曲の貴重なベスト・アルバム』- 帯より。『ノーラン・シスターズとして活動していた、ターゲット・レコード在籍時代、75〜77年の間に発表された作品10曲をおさめたものです。』- 解説より。この時期プロデューサーとしてバックアップしていた Roger Greenaway や、Geoff Stephens が楽曲提供しています。 genre = ポップス70年以降 Pops +70

#13821

|

|

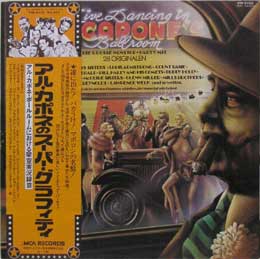

V.A.日本盤 76年 promo white label w/ obi, lyric sheet。「アル・カポネのスーパー・グラフィティ」たぶんドイツ制作、クラシックポップスの数々を頭になにか湧いてるかんじのノンストップリミックスで。めちゃくちゃな気分に最適。『遂に出た!バカうけ!マボロシの名盤! アル・カポネ・ボールルームにおける架空実況録音 50分にわたりオリジナル・アーティストによって繰り広げる28のヒット曲の最高に楽しいノン・ストップ・パーティ!』- 帯より。pro. Walter Haas。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13824

|

|

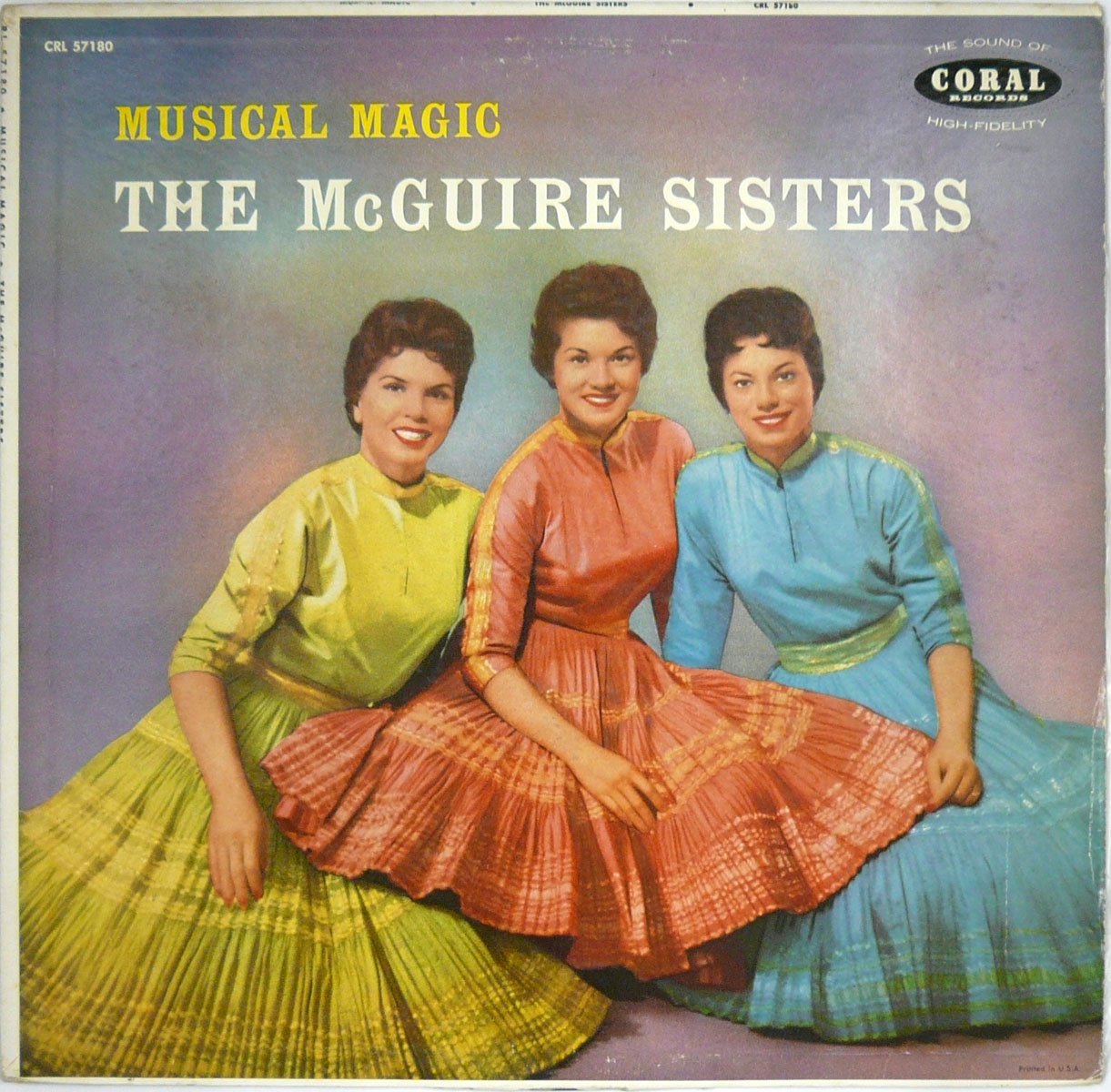

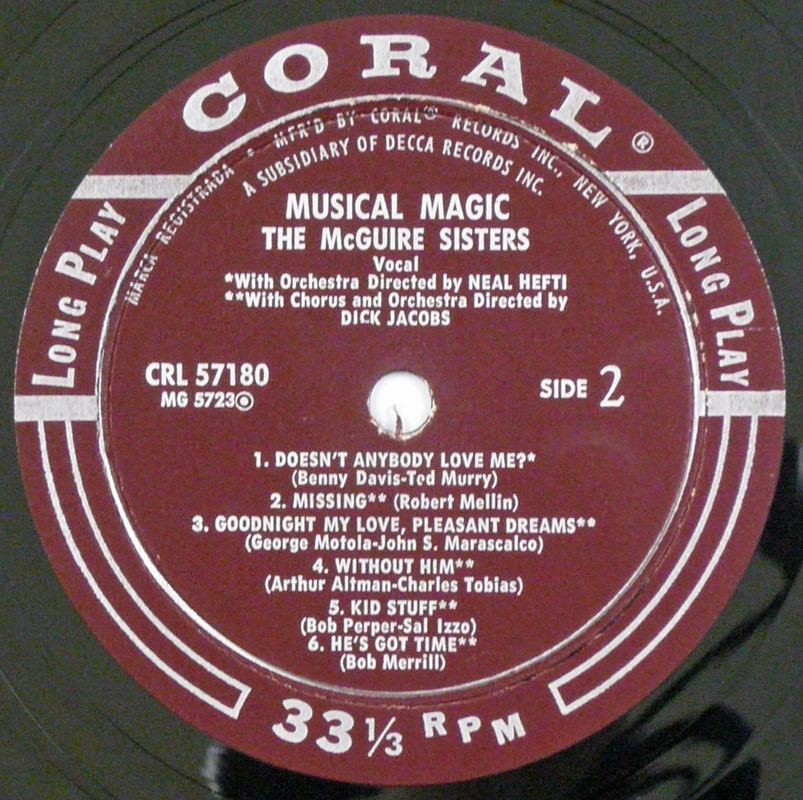

McGuire Sisters(SMSPL) 50年代後期。マクガイアシスターズは、メインストリームのトレンドがスイングダンスクレイズからエモいボーカルポップスに更新された50年代に人気を博した一組。コーラルレーベル時代前半の53〜57年のシングル曲を中心にした編集盤と思われます。No More、Lonesome Polecat、Miss You、etc。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13786

|

|

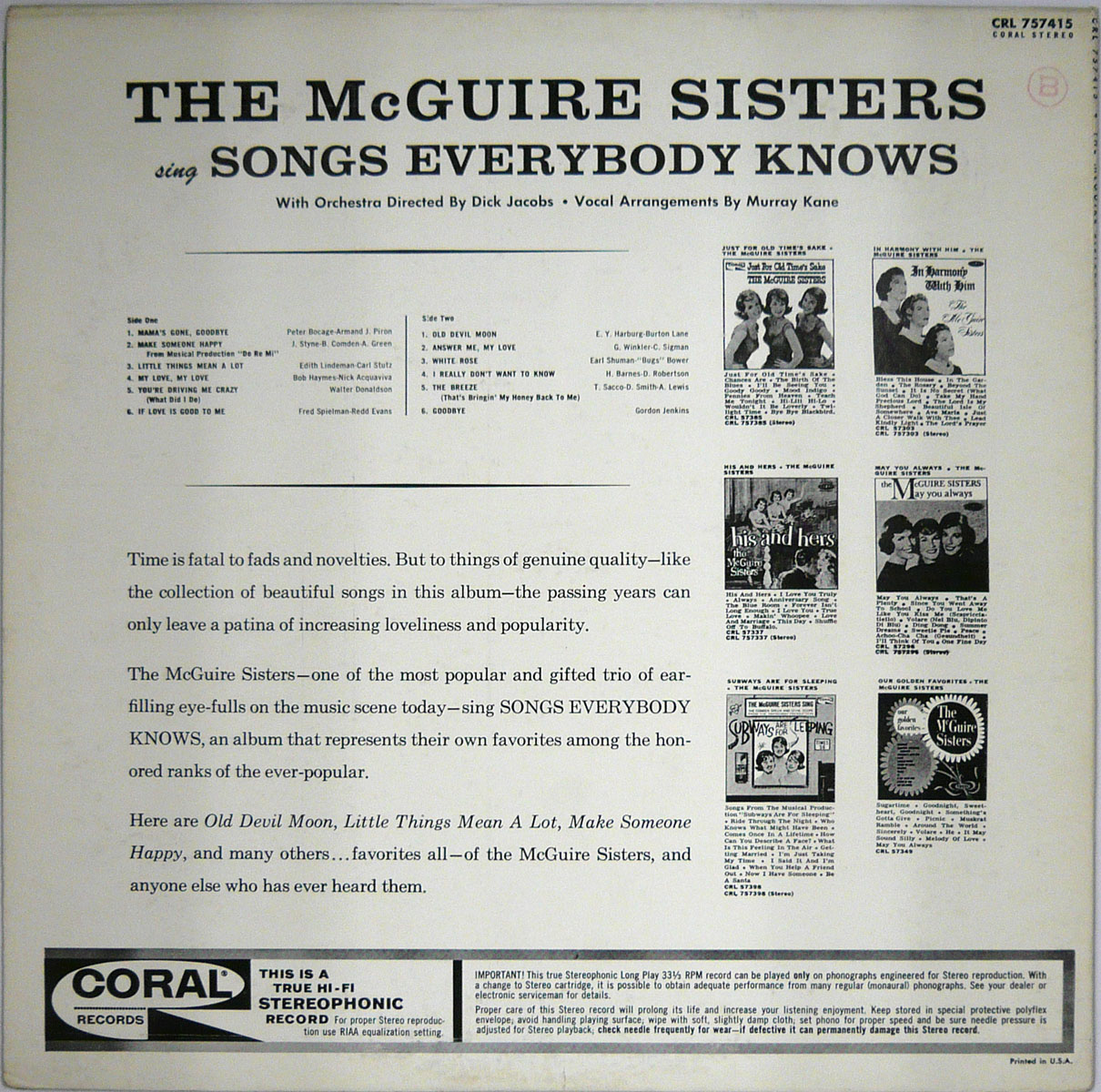

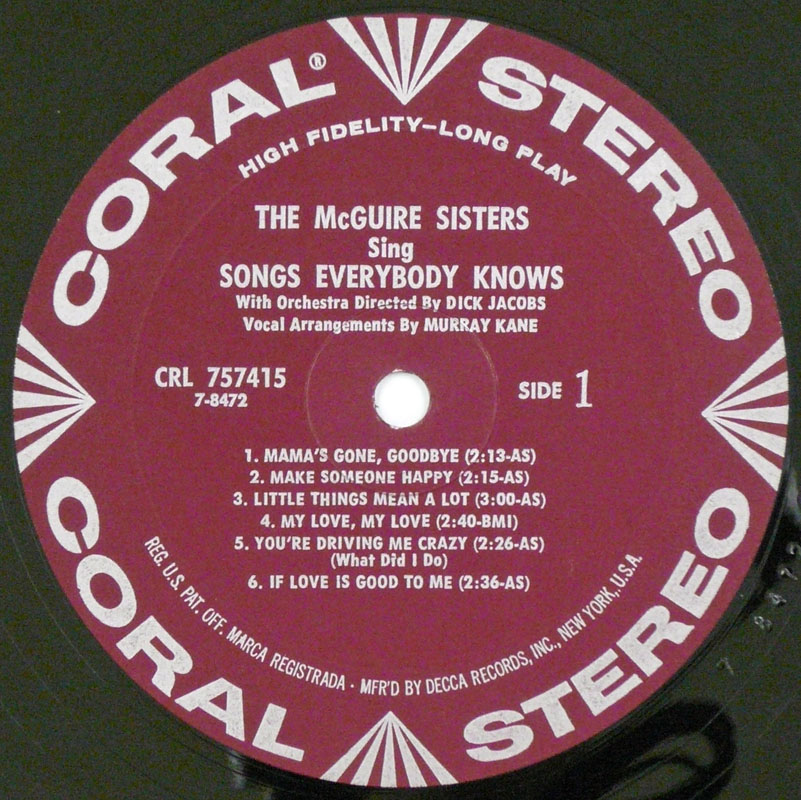

McGuire Sisters62年。当時有数の人気TVオーディション番組への52年の出演が全米デビューだったマクガイアシスターズは、TV時代第一世代のタレントでもありました。本作は Mama's Gone, Goodbye、Old Devil Moon、The Breeze など「みんな知ってる」古めの曲を多く歌っちょります。vocal-arr. Murray Kane。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13787

|

|

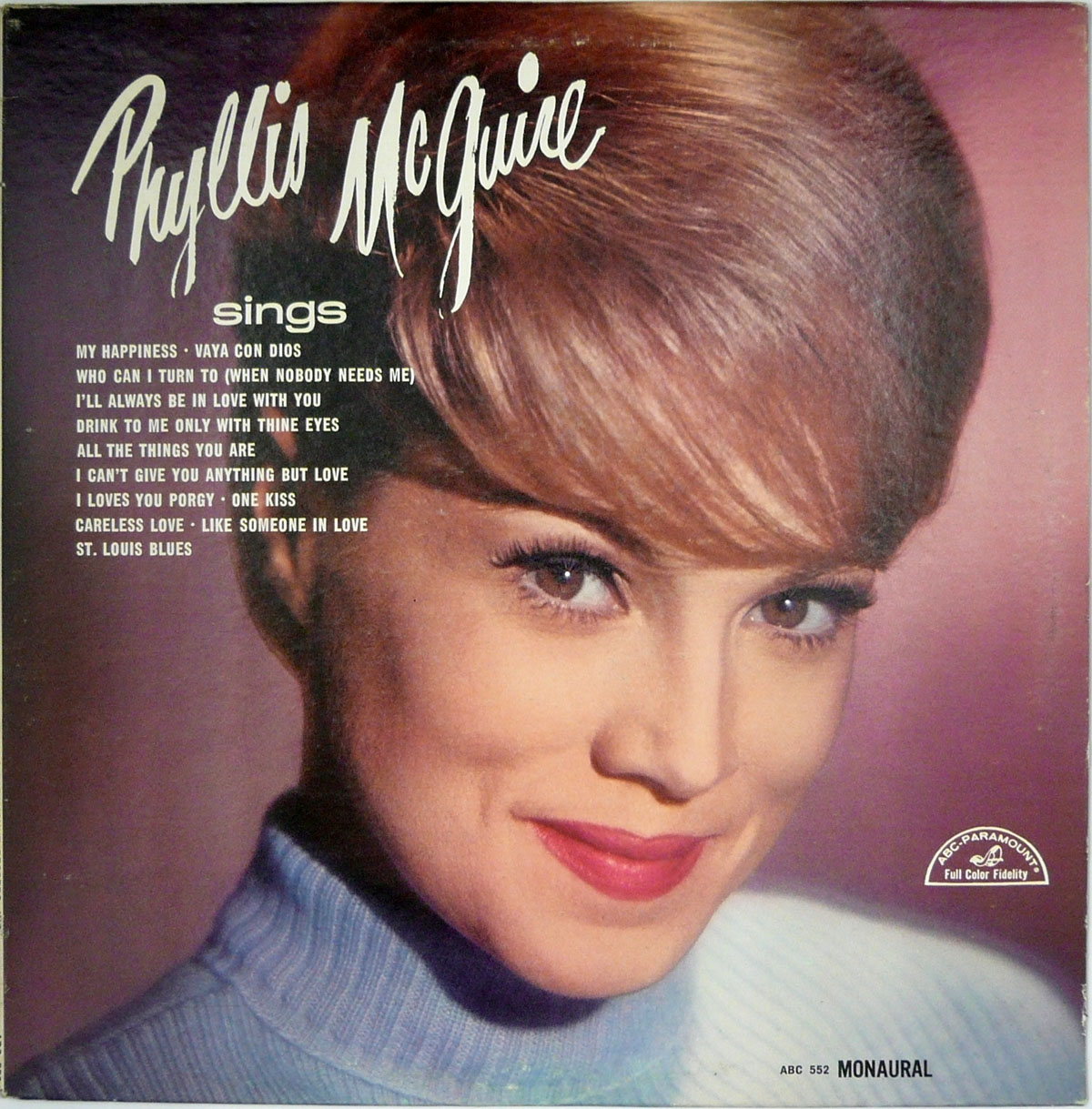

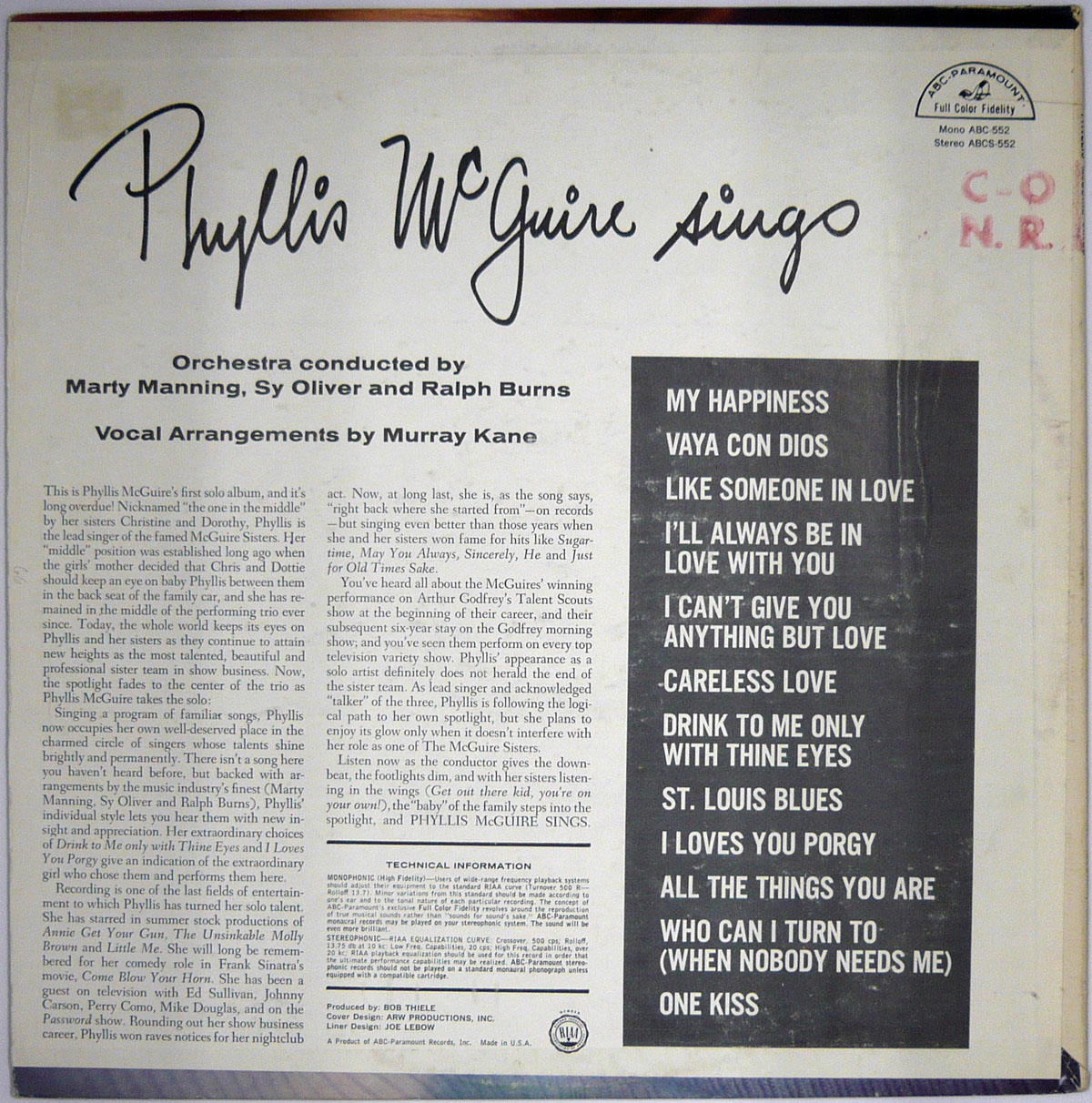

Phyllis McGuireMONO。66年。マクガイアシスターズのリードボーカル担当で末娘のフィリスの初ソロアルバム。Like someone in love、I loves you, Porgy、One kiss (The New Moon の)、などスタンダード系の選曲にジャズ系の本格編曲陣 Marty Manning、Sy Oliver、Ralph Burns という、直球真っ向勝負なプロダクションでやんす。pro. Bob Thiele。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13788

|

|

McGuire Sisters英盤 80年代の reissue。61年。マクガイアシスターズ後期の代表的ヒット曲であるアルバムタイトル曲をフィーチャーしたLP。その曲に合わせて失恋ソングを多く取り上げてますが、沈んだ曲ばかりじゃありません。マクガイア姉さん達に励まされちゃおう! genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13789

|

|

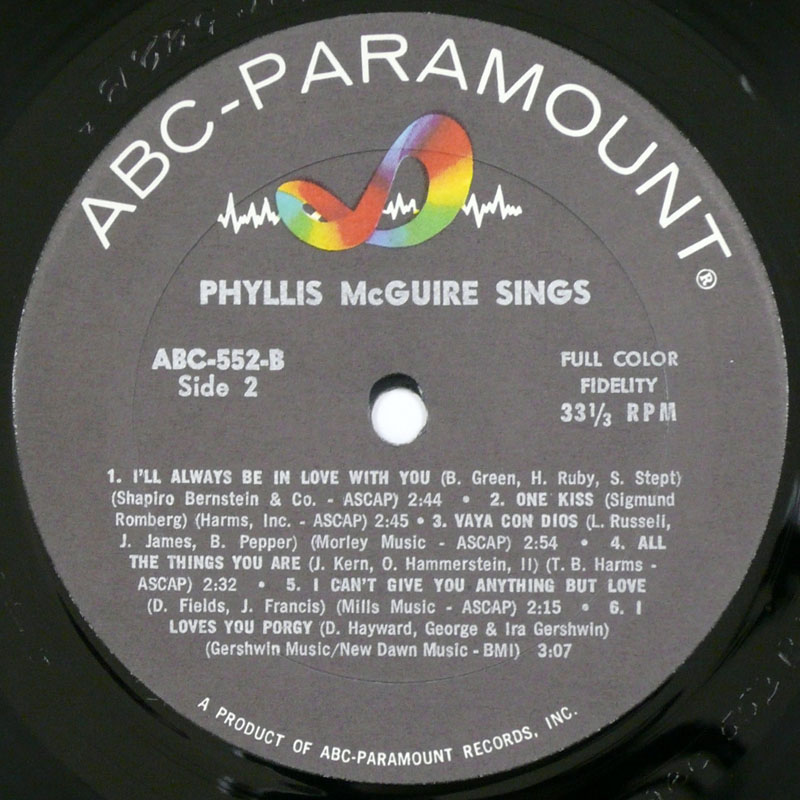

Russell Garciaスペイン盤、近年の reissue。50年代。ハリウッドの作編曲家ラスガルシア (ジャケ左) の編曲による、Body and Soul の作者ジョニーグリーンのソングブックアルバム。プロデュースを務める Albert Marx はグリーンと中等学校の同窓でした。fe. John Williams (key)、Don Fagerquist (tp)、Ted Nash (reed)、Sue Allen (vo)、etc。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#13771

|

|

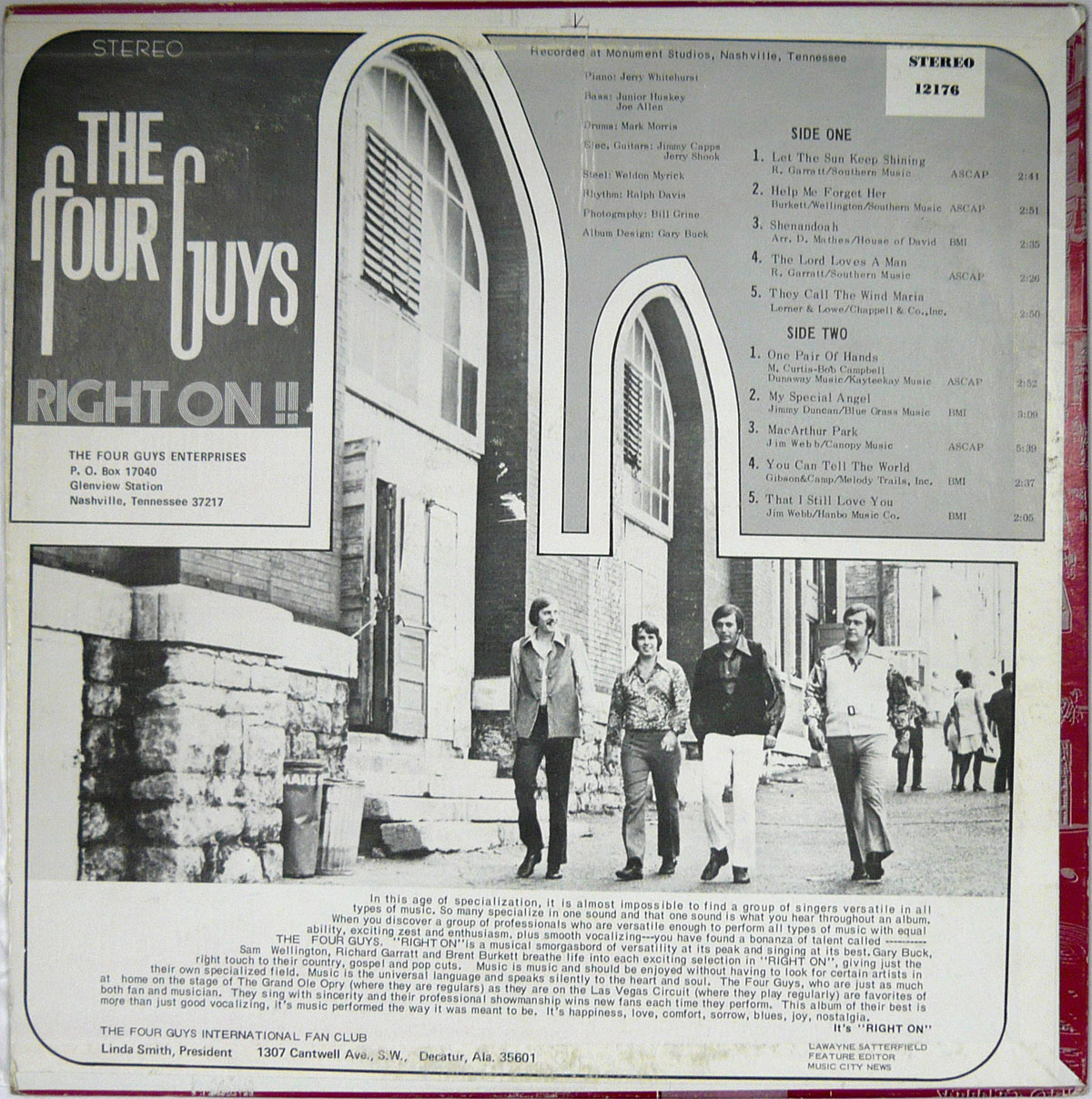

Four Guys¥500

12176 LP

media: VG++ sleeve: VG+

70年代? カントリーの殿堂ラジオ番組 The Grand Ole Opry のレギュラーだったというヴォーカルグループ。ジミーウェッブの MacArthur Park、That I still love you や、 My Special Angel といったポップスからゴスペル系まで。Jimmy Capps、Weldon Myrick ら名手のバッキング。 genre = ポップス70年以前 Pops -70

#4786

|

VIEW CART

VIEW CART